皆様こんにちは!暑い日が続きますね。今回のテーマは降雪センサーです。あまり聞き慣れない装置かもしれません。実は降雪センサーは省エネ運転の縁の下の力持ちなのですが、数年〜10年程度で経年劣化をしてしまいます。そしてセンサーの劣化が進むと間接的に過剰運転を引き起こすことがあるのです。

ロードヒーティングの省エネ運転

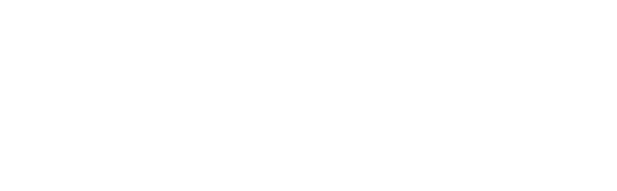

ロードヒーターは24時間運転をしているわけではありません。必要に応じてON/OFFを切り替えて極力無駄な運転をしないように設計されています。具体的には降雪、気温、路温などを観測します。そして温かいときには運転を止めて自然の融雪に任せ、その上で寒くても雪が降らないときには運転を止めているわけです。北海道札幌市でも2025年2月の最高気温が氷点下になるのはたった4日間だけで、雪が降るのは4分の1程度の時間です。こまめにON/OFFすることで実はかなり賢く運転をしているのです。

省エネ融雪の主役は降雪センサー

そのON/OFFの主役になるのが降雪センサーです。あまり見慣れない装置かと思うのですが、実は雪国では当たり前に見かけることができます。写真のように建物の壁や柱に設置されており、センサーの天板に積もった雪を検知する仕組みになっています。

センサーに雪が積もるとボイラーが動作し、雪がなくなると停止するので降雪に連動した運転が可能です。降雪センサーの登場によって一般のアパートや駐車場にもロードヒーターが普及するようになりました。しかし降雪センサーも機械ですのでいずれは劣化してしまいます。そして劣化すると燃費が極端に落ちてしまうことがあるのです。

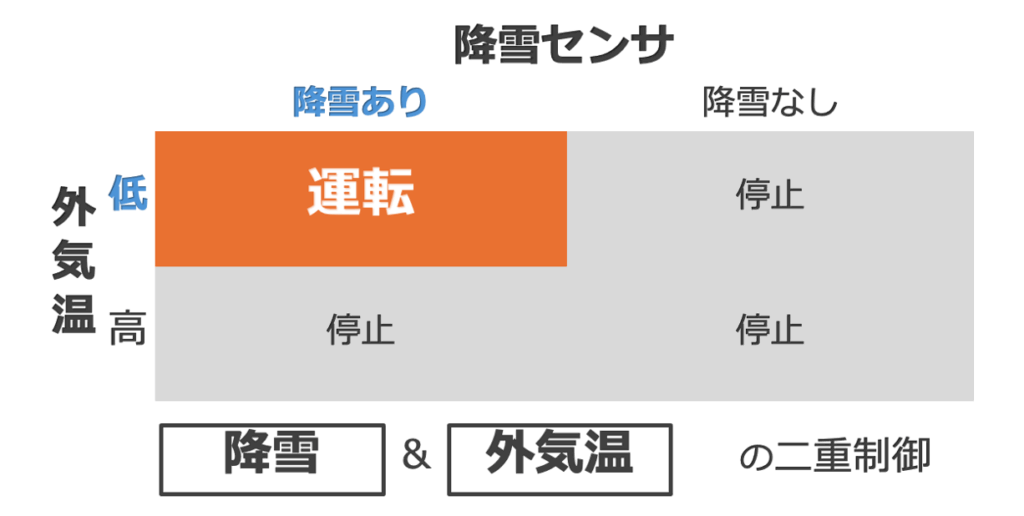

降雪センサーは経年劣化します

センサーが劣化すれば、雪を検知しなくなるので運転はむしろ減るのでは?と思われたかもしれません。鋭いですね!その通り、最初の間は運転が減ります。劣化すると降雪センサーの電極が写真のように損耗してしまうためです。

センサーが損耗すると雪を検知しにくくなる。従ってロードヒーター本体は雪がないと判定することが多くなり、運転が減ってしまうのです。ここまでは納得できますね。しかし劣化が進むと運転が増えることがあるのです。劣化によってセンサーが雪を検知しなくなる、つまりロードヒーター本体は雪がないと判定しているはずのに、なぜ運転が増えるのでしょうか。

ロードヒーターの暴走運転

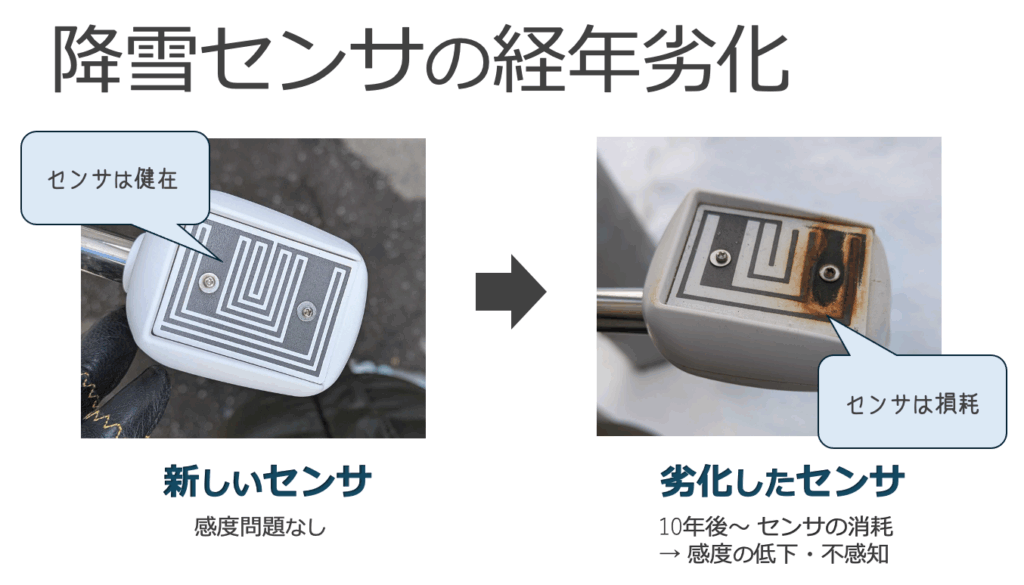

答えは「ロードヒーターが動かなくなるから」です。順を追って説明しますね。降雪センサーが劣化してロードヒーターが動かなくなる。すると最初に異変に気づくのはアパート入居者や駐車場利用者です。皆最初は我慢して使っていますが、そのうち融雪が足らないと苦情を入れる方も出てくるようになります。せっかくロードヒーターつきの物件に入ったのに雪が融けないのですから当然のことです。

そこで多くの場合、本体の設定をかえて対応します。そして降雪センサーの劣化が進んでいる場合、温度センサーのみの運転モードに切り替えるとやっと動きます。しかしこの場合、雪がなくても運転してしまうんですね。先ほど述べたように実際に雪が降っている時間は雪の多い2月でも4分の1程度。つまり単純計算ですが、4倍近く燃費が悪化してしまう、ということも起こりえるのです。

ここではこのような運転を「暴走運転」と呼んでいますが、少し言い過ぎかもしれませんね。実際には温度センサーはちゃんと動いていますし、この運転モードが好んで使用されるケースもあるようです。このような想定外の過剰運転を防ぐにはどうすればいいのでしょうか。次回は降雪センサーの劣化対策についてお話しします。

■リンク

降雪センサーが劣化すると灯油代が爆上がりする!?ロードヒーターの「暴走運転」を防ぐには[後編]

https://tokepita.com/uncategorized/snow-sensor-rekka2/

https://tokepita.com/road-heating/save-oil-fee-by-tokepita/

https://tokepita.com/road-heating/ロードヒーターの夜間運転の休止は省エネになる/

https://tokepita.com/road-heating/save-touyudai/